《我和厄爾以及將死的女孩》

乍一看片名,感覺有些拗口,甚至讓人瞬間失去看片欲望。

可看完后就會發現,原來名字是這樣一目了然,故事就是講這三個人——

高中生格雷格,性格有些內向,準確講就是有些神經質。

他眼中的校園就像動物園和菜市場的結合體,但為了融入,他依然會佯裝開朗,說著冷笑話,維持著最基本的社交。

他奉行靠自己的原則,幾乎沒有深交的朋友。

因為女生突如其來的一個搭肩或者“Say Hi”,對格雷格來講就像是遭到狂野奔跑的牛踩踏一般的恐怖。

因為,他唯一來往較為親密的,就是從小玩到大的厄爾,倆人沒事兒就“遠離喧囂”,躲到歷史老師麥卡錫的辦公室吃午餐。

不過,對于厄爾的定義,格雷格認為他根本算不上朋友,用“同事”來形容更為恰當。

這樣講,不是說他們在一起工作,而是因為一個共同的興趣:電影骨灰級發燒友。

他們把大部分業余時間都放在翻拍、惡搞電影上,成品將近有42部!

不過,沒多久,格雷格的生活模式即將被老媽打破。

他被指派去看望患有白血病的同學雷切爾,雖說他不情愿,但為了不被老媽嘮叨,為求有好日子過,他還是硬著頭皮上。

說著蹩腳的暖心的話,他陪她度過了那段重要的日子... ...

看到這,相信一定有人抱怨,讀了這么字,就是這么個狗血又老套的故事。

難道歐美也開始玩老梗了?

難不成,最后男女主還上演了一出驚世愛戀,外加哭天抹淚,生離死別?!

no,no,no,你的擔心是多余的。

畢竟單男主os就強調不止一次,“這不是個感人又浪漫的愛情故事”。

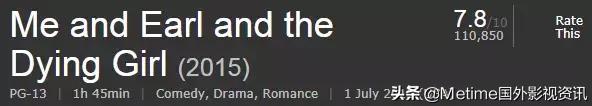

作為15年的片子,雖然設定確實不怎么新鮮,但故事是個正經故事。

下面小蝦先給你發個“定心丸”。

小清新絕癥青春片有很多,但它絕對是夠特別,逼格夠高,質量上乘的一部。

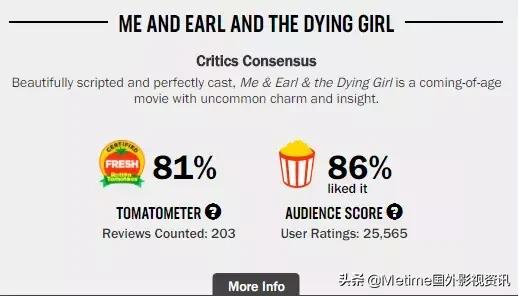

于國外,它的爛番茄新鮮度81%;

在IMDB上,評分也達到了7.8;

于國內,豆瓣上5萬多人打出了8.1,它還獲得時光網當年的“時光大賞”。

除了受觀眾認可,業內也紛紛點贊。

本片狂攬2015年圣丹斯電影節的兩項重量級——評委會大獎以及觀眾選擇獎,它的發行權還被福斯探照燈公司以1200萬美元買下,堪稱圣丹斯歷史上賣價最高的影片。

那么疑問來了,在看似普通的青春片背后隱藏著什么玄機呢?

一切從幕后說起——

短短105分鐘的時長,集合了多位業界牛人的智慧。

第一個要說的就是導演阿方索·戈麥斯-雷洪。

名字沒聽過不要緊,《美國恐怖故事》看過嗎?他是其中導演之一。

秉承《美恐》的腦洞,本片在敘述上也不一般。

它從格雷格的視角,以第一人稱,以一種碎碎念的單元模式展開,互動感很強。

你可以聽到他對身邊人和事的各種吐槽。

此外,導演還用定格動畫的方式神還原男主的口述,這瞬間把人拉回兒時看動畫的時代,念舊一波。

而就在拿到劇本一年前,導演失去了父親,經歷了人生最黑暗的時期。

期間,他曾將精力全部放置例如《美恐》等劇集的拍攝,以此麻痹自己,本片可以說是他首次直面失去所愛之人的苦痛。

而不讓影片落俗,變得更加有趣,除了導演,還離不開攝影鄭正勛。

之所以單獨拎出來說,只因他太牛X。

作為樸贊郁的御用攝影師,鄭正勛參與過《親切的金子》、《斯托克》等作品,在好萊塢擁有一席之地。

某種程度上,是他把握著全片情緒的基調,各種新奇的視角+翻轉,沒有陰郁低沉,而是輕松俏皮,還帶些抒情。

青春生機勃勃的氣息和爛漫的色彩貫穿始終,細膩充盈但不過火煽情。

然而,導演再好,配置再牛,沒有扎實的劇本,一切都是空的。

劇本正是本片最大的亮點。

不知各位是否聽說過“劇本黑名單”,它就入選過。

當然了,不是因為爛啊,而是因為有潛力,象征著質量的保證。

畢竟,這可是由數百名好萊塢資深電影人精心挑選出來的。

簡單舉個例子,《模仿游戲》就曾入選,且是當年的沖奧熱門,最終它則拿下了奧斯卡最佳改編劇本。

由此可見,該名單的含金量不虛。

回歸故事本身,正如一位網友的評價——

它包著美式青春片的外殼,鎖著一顆喜劇的心,以一種似曾相識的方式傳遞出如織錦畫一般的質感,清新中帶點荒誕、治愈中帶點思考,幽默中真誠的操控觀眾情感,讓你甚至在應該哭泣的時候發笑,但仍可正擊你小心臟中最柔軟的地方把你感動的一塌糊涂。

男主的個人世界是個“引子”,和厄爾拍電影的興趣只是“媒介”,陪伴雷切爾是種“工具”,

故事真正想講的,或許不是友誼、愛情,而是一個男孩的成長。

謹遵老媽的旨意,格雷格試圖和雷切爾親近,和她一起聊天,談生活談學習,看自己和厄爾翻拍的那42部小電影。

在雷切爾的病情逐漸加重時,他還受其閨蜜所托,希望他能幫忙拍個視頻,送給雷切爾作為驚喜。

可惜,他陷入創作瓶頸,不滿意任何構思。

而同一時期,格雷格還面臨人生中最重要的時刻——選擇大學。

他們談到未來,格雷格的母親給了一本厚重的學校目錄,美其名曰“未來菜單”,認為他的未來就在其中;但格雷格從內心講,只有兩個字“呵呵”,他認為自己的未來應該充滿想象。

坐在對面的雷切爾看著他,淡淡的說了句:“如果你覺得在大學里沒人喜歡你,你就是瘋了”。

她了解格雷格的顧慮和擔心,最終說服他提交了申請大學的報告。

作為感謝,格雷格這把“未來菜單”送給雷切爾,然而他不知道的是,對于一個癌癥患者,雷切爾的未來又在哪里呢?

治療沒有成效,雷切爾的病情還在加重,她最終決定放棄治療。

格雷格在得知后非常氣憤,他斥責她為何放棄成長,放棄大學,放棄參加畢業舞會,放棄活下去的希望。

從陌生到產生交集,到彼此爭吵,再到心靈的共鳴,兩個年輕人的兩個不同世界碰撞出燦爛的火花。

正如歷史老師告訴他的,生活和死亡也有另一種意義。

最終,格雷格穿著西裝,乘坐加長豪車,他沒有去參加舞會,而是帶著拍好的視頻,去看望雷切爾...

截至于此,淚點高的小蝦還能承受,可到了結尾,情緒一下子就崩了。

因為到那時你才明白,原來雷切爾從未放棄過,在她內心深處有自己小小的世界——

她曾經輕描淡寫的說自己和“離異老爸”數松鼠,讓人以為她對這個老爸感情冷淡;

父母離婚后,她曾用一把剪刀,把老爸所有的書通通剪掉。

以至于媽媽再談起此事,仍不能理解,感到可怕。

直到格雷格翻開自己送給她的那本“未來菜單”,里面精細生動的雕琢,她化身為一只奮力向上的小松鼠,尋覓著自己的未來。

此刻,他才真正了解了雷切爾。

這讓人不禁嘆息,進入一個人的世界,沒有那么簡單,也沒有那么難。

但不管怎樣,格雷格都將帶著雷切爾的一部分繼續走下去...

有的人離開了,ta卻并未離開。