我在現場,記錄瞬間,成為歷史。

從2019年開始,我們開設了“我在現場”欄目,以新華社記者“沉下心、俯下身、融入情”的珍貴采訪經歷為內容,講述他們在重大新聞事件現場的所見、所聞、所想。

2022年,他們踐行“四力”,從北京冬奧會、冬殘奧會的賽場到的神舟飛船發射和回收的現場;從鄉村振興大潮中的山村農戶到登頂珠峰的普通牧民;從守邊護邊數十年的母子到瀘定地震中的“汶川哥哥”;從珍貴文物的考古挖掘現場到“一帶一路”項目的建設工地……

他們凝固新聞的瞬間,記錄歷史。

從2023年1月1日起,“我在現場”欄目陸續播發多位新華社攝影記者在2022年的精品力作和照片背后的故事。希望他們的作品和講述,能帶給您希望與力量。

太行山間,漫山遍野的連翹迎風搖曳,山風越強,地勢越險,它根扎得越深。

陡峭的山巒中,深山信使背著沉重的郵包篤定前行、盲藝人組成的草根樂隊風雨無阻走村串巷、投身鄉村振興的青年農民拼搏奮斗、勤勞善良的山區百姓日出而作日落而息……他們,像極了連翹,根深、耐寒、抗旱,生命力極強,堅韌生長。

2022年,我多次到太行山區采訪,見到了多年前采訪過幾位老朋友,欣喜地發現,新道路、新住房、新希望……大山里的改變越來越多。

↑郵遞員趙月芳和山西省壺關縣大峽谷鎮(原鵝屋鄉)鵝屋村村民聊天(2022年7月13日攝)。

壺關縣鵝屋鄉在太行深處,曾經,這里的村民下山進城,只能用一條被稱為“貓路”的山間小路。

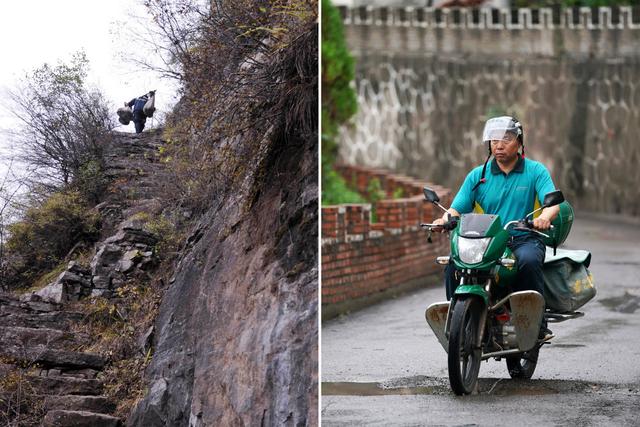

2011年冬,在“貓路”上,我見到了郵遞員趙月芳——膚色黝黑,略顯瘦削,擔著沉甸甸的郵件,走山路的腳步卻帶著幾分靈巧。這條“貓路”長約10公里,最窄處不足20厘米,最寬處僅1米多,趙月芳3個多小時就能走完。我跟著趙月芳,用了近5個小時才從山腳爬到山頂。

↑拼版照片:左圖為2011年11月2日,趙月芳行走在“貓路”上;右圖為2022年7月13日,趙月芳騎行在送件的路上。

從1996年開始,趙月芳負責鵝屋鄉18個行政村、172個自然村的郵件投遞,日復一日,年復一年,傳遞著大山內外的雙向牽掛。

2022年,我再次來到這片土地,在太行山大峽谷旅游循環公路上,見到了正在送件的趙月芳。大路通了,交通條件改善,當地郵政部門為他配備了郵政摩托車。

↑趙月芳騎行在送件的路上(2022年7月13日攝)。

壯美的山鄉風光吸引了許多游客前來游玩,大峽谷鎮不少村民辦起了農家樂。山里的人多了,郵件也更多了,趙月芳越發忙碌。

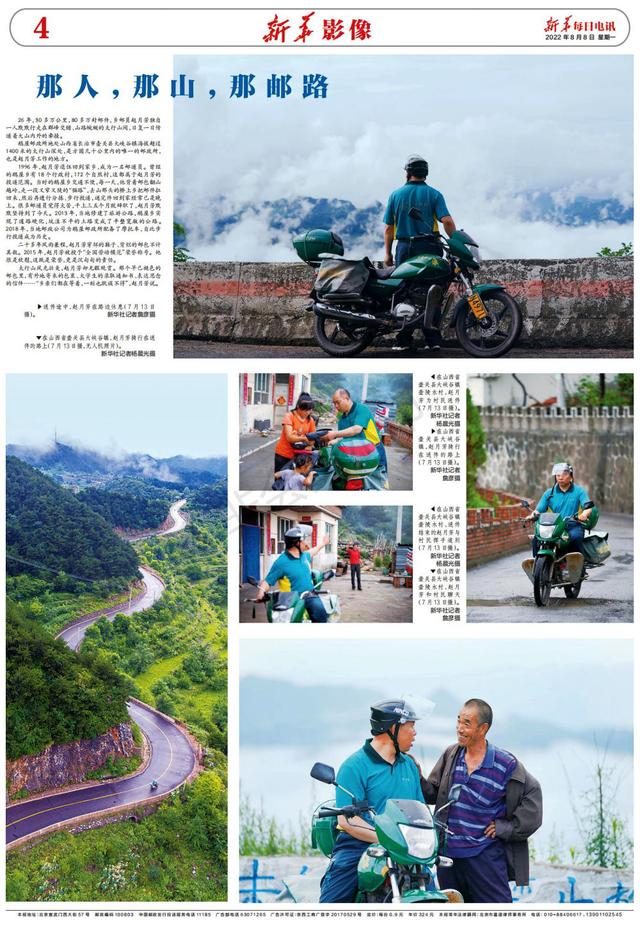

↑2022年8月8日,我拍攝的以趙月芳為主題圖片故事“那人,那山,那郵路”在“新華每日電訊”上刊發。

↑點擊視頻,走進趙月芳的故事。

把裝得滿滿的郵包放上摩托車,趙月芳說,“現在一天的郵件比以前一個月還多。原來郵包里裝的多是信件、報刊……現在旅游公路通了,村民們在網上購買吃的、喝的、用的,郵件的種類越來越多。”

和趙月芳一樣,太原市南寒郵政分局大虎溝投遞組郵遞員王收秋,也在深山郵路行走多年。

↑王收秋和太原市萬柏林區王封村村民打招呼(2010年3月16日攝)。

那是2010年春天,我跟隨王收秋去大山深處村里送郵件,從早上八點走到晚上八點,整整12個小時。王收秋的衣服被汗水浸濕,頭上冒著熱氣。

↑王收秋背著郵包走在送郵件的路上(2010年3月16日攝)。

12年過去,在大山里的郵政所,我再次見到了這位深山信使,時光荏苒,他已鬢角微霜。因為身體原因,王收秋告別了堅守30多年的鄉郵路,于2020年轉到了內勤崗位。如今,他的兒子王沄天接過接力棒,沿著父親用雙腳丈量過的郵路,續寫深山信使的忠誠和使命。

↑拼版照片:左圖為2010年3月16日,王收秋把報刊放進郵包,準備出發送郵件;右圖為2022年1月7日,王沄天在整理報刊。

↑在王封郵政所,王收秋和準備送郵件的兒子王沄天揮手告別(2022年1月7日攝)。

一段郵路,兩代接力。郵路依舊蜿蜒,深山卻已不再遙遠。王沄天駕駛著郵車,每到一處,總迎來村民熱情的招呼,并向他打聽王收秋的近況。

↑拼版照片:上圖為2010年3月16日,郵遞員王收秋行走在大山深處;下圖為2022年1月7日,王沄天駕駛著郵車在送郵件的路上。

和王沄天一起送件途中,他告訴我:“原來不理解父親為什么這么辛苦工作。現在我才慢慢理解。山里許多老人,不方便下山買東西,就靠孩子們郵寄。把這些東西送到他們手上,看到老人們開心,我覺得特有意義。”

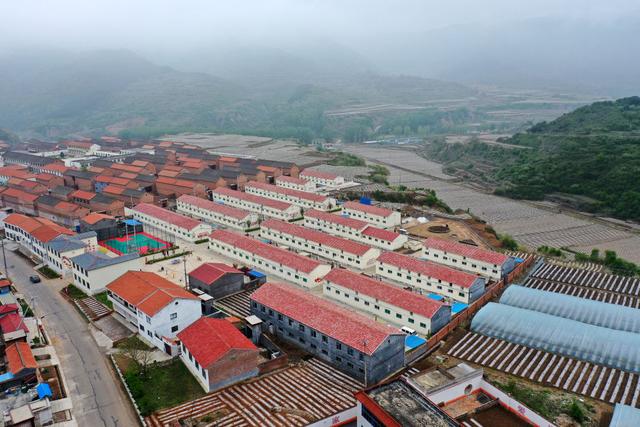

2022年初夏,在山西省壺關縣樹掌鎮紫云新村,老友王存愛燒開一壺水,為我沖了一杯自制的茶,茶湯清亮,回味甘甜。幾年前,王老漢一家還住在山大溝深的趙和池村,喝口干凈的水是個大難題。

2018年夏天,我來到趙和池村蹲點采訪,住在王存愛家。住村三日,讓我記憶深刻的是,從村東頭“苦水池”里挑來的水,喝起來又苦又澀,水里還有微小的顆粒漂浮物。

↑在壺關縣樹掌鎮趙和池村,村民王存愛前往村里的取水點(2018年5月22日攝)。

↑王存愛展示從村里“苦水池”挑來的水(右)和經過沉淀的水(2018年5月22日攝)。

↑點擊視頻,了解趙和池村村民喝水的故事。

在趙和池村49名村民的記憶里,水是咸的、苦澀的、帶著土腥味的……“壺關樹掌趙和池,吃水用水累斷筋,苦水還得遠處尋,擔水路上不得歇。”多少年來,趙和池村人一直靠天吃水。

↑山西省壺關縣樹掌鎮趙和池村的“苦水池”(2018年5月23日攝)。

位于太行山干石山區的壺關縣,近年來脫貧致富和鄉村振興的步伐加快,針對嚴重缺水村莊的整村搬遷也在加速推進,趙和池村整村搬到了山下的安置點——紫云新村。

↑在山西省壺關縣樹掌鎮紫云新村,王存愛(右)和妻子趙秀則在院子里合影(2022年5月11日攝)。

↑山西省壺關縣樹掌鎮紫云新村(2022年5月12日攝)。

下山,到了有水的地方,趙和池村49名村民終于喝上了甜的水。

落日余暉灑在太行山蜿蜒的山脊上,一曲《愛的人間》喚醒了寧靜的村莊,三三兩兩的村民搬著小凳子循聲而來 ↓

正在演出的是陵川盲人曲藝宣傳隊。這群特殊的演員,說起鼓書舌燦蓮花,唱起民歌高亢嘹亮,演起小品神采飛揚,引得臺下觀眾掌聲不斷。在演出隊伍中,我見到了年輕的朋友王文杰。

↑王文杰在陵川縣楊村鎮北山村演出(2022年9月14日攝)。

↑陵川縣盲人曲藝宣傳隊在陵川縣楊村鎮北山村演出(2022年9月14日攝)。

↑村民在觀看陵川縣盲人曲藝宣傳隊演出(2022年9月14日攝)。

還記得2015年我第一次見到王文杰的情景——一個內向的小男孩,坐在宿舍的床上練習樂器,手法生疏,彈唱均不在調上。

↑在陵川縣盲人曲藝宣傳隊宿舍,王文杰(左)和張宴銘在練習樂器(2015年10月15日攝)。

在陵川縣盲人曲藝宣傳隊,像王文杰這樣的學員還有十幾個。在當地政府的幫助下,盲人曲藝隊成立了特教班,學員們注冊了學籍,領上了補助,搬進了新的教學樓,有了自己的教室、練習室和圖書室。

↑陵川縣盲人曲藝宣傳隊特教班老師李志臣指導王文杰學習盲文(2015年10月15日攝)。

在老師和老隊員的精心指導下,學員們逐漸掌握盲文、熟悉樂器,并跟著曲藝宣傳隊下鄉演出。如今,特教班已培養了超過100名學生,其中有20多人考上了專業的曲藝院校進修學習。

↑王文杰在練習電子琴(2022年9月15日攝)。

↑在陵川縣楊村鎮北山村,陵川縣盲人曲藝宣傳隊部分隊員在演出結束后合影留念(2022年9月14日攝)。

在拍攝這張合影前,我指導隊員們調整站位,王文杰對我說,記者叔叔,雖然我看不清你,但我一直記得你。他說:“我相信,每個人都有自己的使命和道路。在音樂的世界里,我找到了那個閃著光的自己。”

生來奔走萬山中,踏盡崎嶇路自通。

巍峨群山中,每一個平凡的個體,都有不平凡的追夢路。今后,我將繼續與大山結緣,記錄普通人的故事,見證大山之變。

策劃:蘭紅光、賴向東

統籌:費茂華、周大慶、劉金海

記者:詹彥

編輯:黃曉勇、尹棟遜、邵澤東、李夢馨、盧燁