我叫斯維達,俄羅斯人,70后。我出生在蘇聯,“酒”是我一生難逃的宿命。我的童年被酒鬼爸爸毀了,我的婚姻被酒鬼丈夫毀了。可我也得承認,我是受害者也是施害者,因為酒,我親手毀掉了自己的愛情——一段曾改寫我人生的異國戀情。個中滋味,一言難盡。斯維達/口述

1970年,我在圣彼得堡出生,當時這個城市叫列寧格勒。格勒在俄語里是城市的意思,列寧格勒就是列寧城。這個名字有著鮮明的時代特色。我記得小時候,人人衣食無憂,家家有房子,很多人家有小汽車,郊外有別墅。我們每年都去黑海度假,沒有誰特別富,也沒有吃不上飯的。不工作算犯法,游手好閑的人會被抓去坐牢。相比今天,那時的生活沒有什么壓力。這是我在幼兒園的畢業照。下數第二排右二是我。

可惜我3歲時,媽媽就得病過世了,爸爸把我一手帶大。這是爸爸年輕的時候,1965年。雖然吃飽穿暖沒問題,但沒有媽媽的童年,缺失一半溫暖。爸爸當爹又當娘,經常借酒消愁,我記得他總是說一句話“你想想,要是沒有我一天到晚跟著照顧你,你可怎么辦?”一個小孩子,看見她唯一可以依靠的大人沮喪地抱著酒瓶流淚,我可真是在極小的年紀就已經知道了什么叫做悲傷又無奈。

我剛念中學,日子就不好過了。這是作廢的舊盧布,沒趕上1993年8月底的新幣兌換,如今已沒有這么大額的紙幣了。超市被搶空,買面包要排一小時長隊,盧布貶值,工廠完蛋……爸爸失業。禁酒年代,他總是有辦法搞到酒。搞不到,什么含酒精就來什么。酒精作用下,他的頭腦里永遠是不變的圖畫:超市里滿滿的貨柜、克里米亞的陽光、鄉下花園……酒精能讓他一直待在過去。我幫不到他,只想盡快獨立出來。畢業后,我找了一份售貨員的工作。

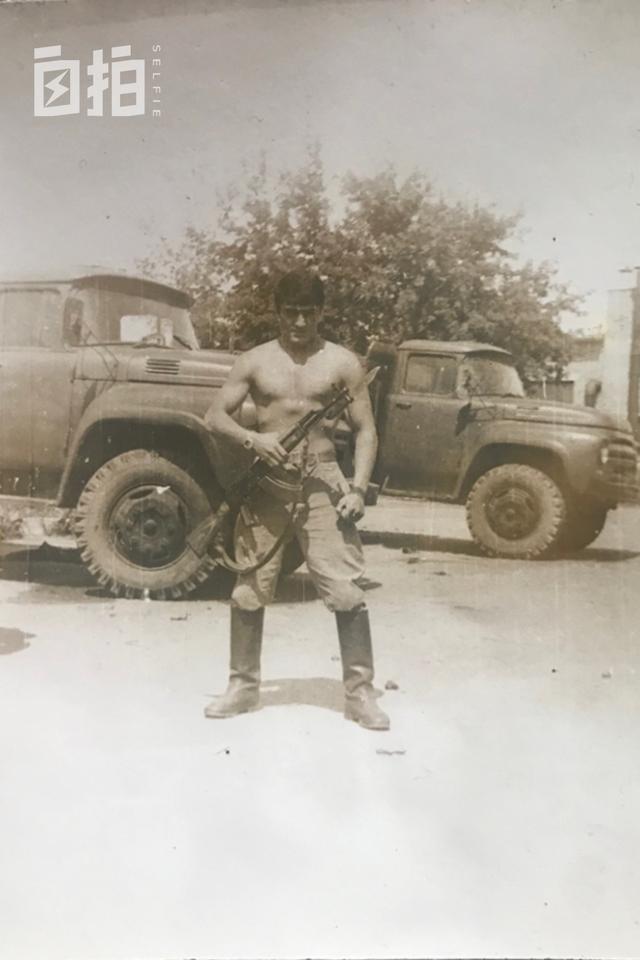

19歲那年夏天,我和一個叫謝爾蓋的白俄羅斯的年輕人相戀了,他是一個退役傘兵,曾被征召到伏爾加河邊的駐地去。這是1987年,謝爾蓋在伏爾加河附近演練。他也在單親家庭長大,我們有點同病相憐的感覺。他很高大,有英雄情結,是我們俄羅斯姑娘喜歡的類型。那幾年,社會動蕩不安,小偷、搶匪、黑社會四處橫行,在一個一切不確定的年代,安全感成了金子般的東西。有一個強壯的男人保護我,我很有安全感,我們馬上就結了婚。

好景不長,退役后他一直找不到工作。待在家里的他很快厭倦,“讀報紙,喝茶、燙衣服,再過幾個鐘頭,一個星期就又算完結了,咱們的青春可就這么慢慢消磨盡了”。這是他每天都要看的照片,1988年,他(下右二)和戰友們在駐地。他自視為一個悲劇性的英雄人物,“我們這一代是不可能為了什么崇高的事業犧牲了。早在我們還沒出生時,就已經有人替我們做過了”。可惜他那萬丈高的激情,像一只受了潮的炮仗,吱吱響了幾聲,就熄滅了。

要我說聲“親愛的,我理解你”,那實在是再容易不過的事,可就這類極容易的事,在我們之間已經不能想象了。我們有了一個兒子,叫馬克西姆,我一人工作養三口,勉強支撐著這個家。而我的丈夫在利用他的痛苦得到好處——喝酒。我們開始爭吵,吵架后,他一定喝酒。喝完酒,一定砸東西,后來,徑直動手打我,短暫的平靜只是等下一場風暴。結婚三年,我終于栽了跟頭。這是1990年,我和兒子馬克西姆(右)在鄉下樹林里和鄰居一起。

苦悶中,我也開始喝酒。酒下肚,煩惱都無。酒醒了,一片狼藉。我感到害怕。我怕自己也變成一個酒鬼,家就毀了。丈夫的痛苦是因為一切永遠不變,老爸痛苦是因為一切都變了,我痛苦是因為變和不變我都無能為力,而我們都用酒來解決問題。我拿定主意和他離了婚,和兒子又搬回老爸家。這是1993年我和兒子馬克西姆在馬戲團。俄羅斯很多家庭被“酒”毀了,“伏特加是唯一的神,你要么舉杯,要么下跪”。

1993年的一天,我在小區碰到一個人問路。他是中國人,很像搖滾明星“維克多崔”。他說找不到朋友家,而眼前的樓、樹林、兒童樂園和他來過的一模一樣。我告訴他,赫魯曉夫時期很多小區都是“復制的”。我一邊幫他找,一邊聊起電影《命運的捉弄》:主人公醉酒后上錯飛機,在另一個城市里走進同地名的一個房子,將錯就錯愛上女主人。剛講一半,就找到了他要去的樓。我說可以借他錄像帶,他要我電話號,我對他充滿了好奇。

第二天,我們就在咖啡館見面,只消互相看一眼,我們就懂了彼此心思。我給他錄像帶,他請我喝上好的咖啡。他是1992年來俄留學的藝術生,課余在市場賣貨。他會唱很多蘇聯老歌:“小路”、“三套車”……那都是我小時候從收音機里聽過的歌,這讓我們距離拉近。他俄語說得那么地道,更像一個俄羅斯少數民族。他說我像波蘭人,而我祖父真的來自波蘭。臨走時他說,他還會找我喝咖啡。這是1993年他在圣彼得堡的以撒大教堂前。

我們經常見面,他總是請我去高級餐廳吃飯。看他結賬我驚嘆不已,那是我差不多半個月工資,這是1993年他的記賬本。他從拎著一件皮夾克在街邊叫賣,到后來賺到第一桶金、開店,實在是個傳奇人物,因為俄羅斯人很少這樣勤勞。他說,在他兒時,俄羅斯可望不可及:莫大的紅場,加加林登月,完全像一個神話。他說他命里缺水所以叫江海。他問我的命是什么,我想說酒,可我羞于承認。我給他講俄羅斯人信巫術,還約好找吉普賽人算命。

我平時話不多,卻和他聊不完。有一天,他用俄語說:我大概已經愛上你了。我聽了很震動,又不意外。停了一分鐘,我用表情回應他。那是難忘的一天,我一向是個陰郁的人,長期的不安全感讓我保持了這樣的習慣:凡是我覺得行將消失的東西,我都要抓住時機,盡力享用。我們在黑河地鐵站附近租下房子,接來馬克西姆一起生活。我希望這是我最后的家。我辭掉工作,去他店里幫他。他多一個幫手,我多一個依靠。這是1993年我們住的小區。

一天,我們在喀山教堂前碰到一個吉普賽人,我們決定算一下命!那女人算著算著,愣住了,說“三人缺一”!一家三口的小日子過得正起勁,我們哪會信這個?愛情讓原本不同世界的兩人開始靠近,而我則越來越傾向于他。他從國內帶來好多錄像帶,《渴望》、《我愛我家》。我學會了北京腔,還懂了“孝”、“遠親不如近鄰”……這些和俄羅斯不一樣,俄羅斯孩子18歲就獨立,父母靠退休金養自己,老少誰也不管誰,沒有人情味。

他給我打開了新世界,我問他中國人是否喝酒,他說,更多是喝茶。我問他中國人都做什么生意,他說,古時候有茶葉、瓷器、絲綢,現在有中國菜。他用俄語講中國故事,我很鐘意。我透過愛他來愛他的國家,我開始學漢語。有中國人來店里時,我用漢語賣貨。像他這樣半工半讀,白手起家的中國人很多。而俄羅斯人得過且過,今天有錢今天光,只能一直窮下去。何以解憂?唯有伏特加。這是1994年在冬宮廣場。我身上穿的皮衣是我們賣的貨。

他用平淡的方式愛我,像中國茶,我不知不覺忘了我的酒。他喝茶有儀式,一招一式,舉輕若重,這時他又變成地地道道的中國人。我們共用一個本子寫日記,每天一起出門賣貨,一起收攤回家,一起數錢。他給我添置新衣服,給孩子買新玩具,我天天笑不停。一天,過馬路時,一輛車突然拐向我,他一把攬過我,車輪貼我腳尖而過,他救了我命!“差點少張牌!”,他開玩笑,可我心里掠過一絲不祥。

日子一天天過去,我們的矛盾終于開始顯現。他月初會把生活費交給我,由我管家。我嘗到花錢快感,每天都滿載而歸。每到中旬,錢就見底。他從不說什么。終于,我們發現上貨的本錢不夠,他便委婉地說了我。俄羅斯人一向月月光,我怎么可能變精明?我們開始吵架了。馬克西姆正值叛逆期,也開始添亂。故意弄壞他珍愛的打字機,打翻茶杯,掀翻椅子。每天家里人仰馬翻。我心情不好,又開始偷偷找酒喝。

我好像找到了出口,借著酒勁把一輩子的苦都倒給他。酒讓我神經錯亂,有一次竟跑到紅場上演講,他仍想盡辦法安撫我。可他去超市的功夫,我就會喝掉半瓶。他回來,我已醉得一塌糊涂。他漸漸失去耐心。算是我運氣好,他從沒動過手,最多是出門去回避。后來他告訴我,每次回家,他都會等窗戶里熄了燈,再上樓。冬天的寒夜里,他經常在外面凍得不行。家已不是一個溫暖的存在,對我對他都一樣。這是1996年冬天我們在紅場留影。

變化在哪呢?難道是我自己變了嗎?雖然我不想承認,我與生俱來沒有安全感,我不會持家理財,我酗酒,我的孩子胡攪蠻纏……一大堆微小的變化累積起來就是一座山。每天他回家比出工還累。店里的生意越做越大,他另外包下市場里的整幢樓,招商收租。我們進的錢越來越多,足夠買下幾套好房子。可怕的是,我的酒也跟著越喝越多。我從窮鬼變成酒鬼,錢也救不了我。因為我,他變得消沉,經常不去市場,出租的商鋪也無心打理。

我害怕未知的東西,它要把我卷到哪兒去呢?市場里每天都有偷、搶、訛詐,誰知道哪天會輪到我們?這是當年我們每次出門必帶的防身武器。可悲的是,還是輪到我們了。有一天他朋友打電話說出事了,所有商鋪一夜之間被洗劫一空,那些租戶都急著找他要貨。其實,之前他曾說過要加固防盜門,可他后來沒心思做這些,這都是我這酒鬼害得!“一夜回到解放前”,我記得他當時就說了這一句。從此刻起,我想,什么都不是原來的樣子了。

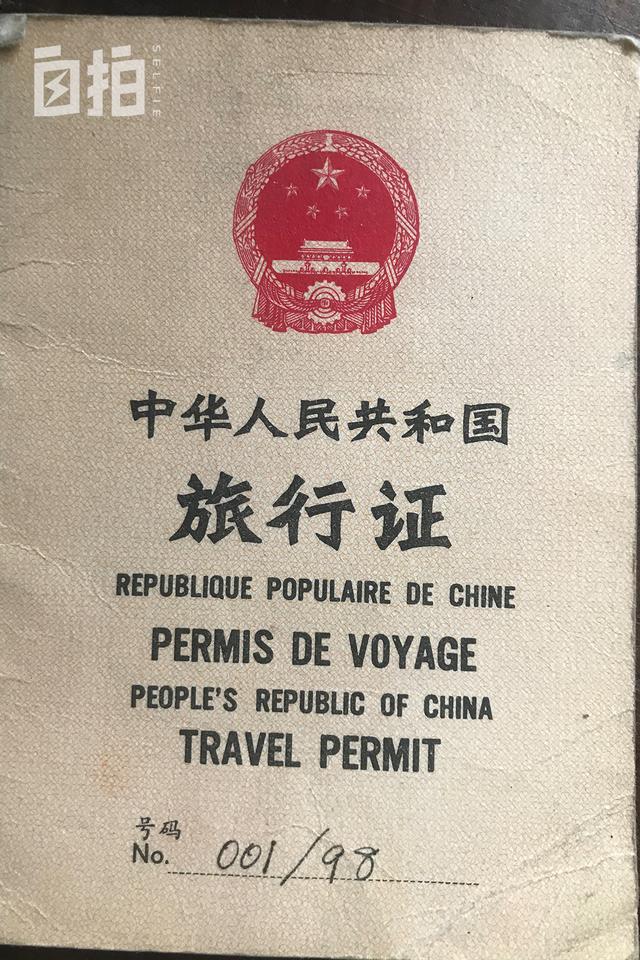

我們在家躲著,電話鈴響,就像兒時聽見的救火車警報聲,凄厲可怕。外面那么多人追債,別說錢,我們的命可能都快保不住了,我再次失去安全感。他不想拖累我和馬克西姆,立刻逃離俄羅斯。突然間,我想到了“永別”,在這個脫軌的世界,我們應該再也見不到了。他安慰我說,我們還會再見面,除非爆發戰爭……我什么也沒說,我說不出來。害怕過境時被抓,他不敢用護照,領事館的朋友幫他拿到了旅行證。“一年后我會回來”,他說。

在一起五年,我不止一次想象過我們的分手。火車在世界末日般的鳴笛中緩緩移動,站在車門前,我們誰也沒看對方,但卻互相看得見。我能想象他的憂郁眼神。我不敢看他,當我再睜開眼睛時,火車開走了,他真的走了。我閉上眼睛,在黑色的世界里,我又嗅到了煙絲、皮夾克、茶的氣味。站臺上照樣在上演一出出離別的悲劇,人們又是哭又是喊,呼喚親人的名字,當人們失去的時候才知道其可貴。這是他和送行的朋友在莫斯科火車站。

他沒有再回來。到現在,我終于要承認,“酒”毀了我的人生,這也許就是一個俄羅斯人的宿命。太陽照常升起,我們卻不再能彼此相望,該如何是好呢?有一段時間,我每天早上出門,會習慣性地往米勒市場方向走去,走出一段路,才發覺身邊少一人,我突然想起那個吉普賽人的話,少的那人就是我來自中國的情人。他走之前,把所有錢都留給了我們,甚至連責備的話都沒。我和馬克西姆搬到鄉下,躲在閣樓里,努力撐過了那個漫長的冬天。

在這個悲情城市,走過從前和他漫步的涅瓦大街,那些黃昏,那么遙遠。我重新找了工作,過回從前的日子。我很想念他,他的好,他的貼心,他帶給我的中國故事…一年后,我去他朋友的飯店,打聽他的消息,聽說他在北京的雅寶路當翻譯,“也許,他還會回俄羅斯”,那個朋友最后說“只有這,才是他心之所系的地方”。這是當年他學俄語時的磁帶和錄音機。

《渴望》里唱著:人生一世多少夢隨風飄落,恍惚一去多少年留下了什么。我想起熱戀的巨大歡樂和失去它的劇痛。江海逃回國內那天,馬克西姆哭著說“媽媽,如果你不喝酒就好了,那這些都不會發生!”我馬上讓他發誓:一輩子絕不沾酒!22年過去,馬克西姆長大成人,他牢記我的教訓,滴酒不沾。這是2010年馬克西姆從軍校畢業回來在普希金城。我感恩知足,已無所求。回憶像船,我像它的錨。我把酒戒了,這是我唯一好的變化。

如今,網絡發達了,我們可以找到彼此。但沒必要了。我相信他已經有新生活。他應該忘了這個心碎的地方。可我們的故事原封不動地留在我心里,那些確切的東西:街道、電影院、咖啡館的名字。大時代下,小人物的悲喜不算什么,但是,在我心頭,那段經歷像鋼鐵一樣美麗和堅實,只要我走進記憶的小鋪,在對的架子上找到對的影片,就能讓自己隱沒其中。這是他留下的幻燈機,他曾沉迷于拍照,老是需要證明我們的存在。

#自拍我的故事#【本組圖文在今日頭條獨家發布,嚴禁轉載】以上是斯維達分享的真實經歷。如果你或者你的身邊有不得不說的故事,請發私信告訴我們。

![這旗袍妹子還真誘人呢[58P]](http://www.xizhxi.com/uploads/image/20250417/bf98d147d3da0377de18b7964bad4d34.jpg)