01

人們常說“善惡僅在一念之間”。

我們普通人距離“善”的距離有多遠?

可能是一件小事,也可能是“苦海無涯”的煎熬;但偏偏惡魔們放下屠刀便可“立地成佛”,不光如此,還會受到多方追捧,仿佛他們代表了來自世間極致的“真善美”。

最近就有一則“浪子回頭”的新聞備受矚目,整起事件雖劇本味滿滿,卻仍有數十萬粉絲為其辯解乃至無腦吹捧。

主人公黃某是短視頻平臺上的新晉網紅,和其他人不同,他的身份是“尋親男孩”。

據黃某所述,自己身世非常不幸,幼年時就被人販子拐賣,第一任養父母對他很不好,經常打罵,在挨了不少拳腳后,被送到了第二任家庭。

在第二任養父母那里,他的童年時光非常幸福,可惜僅維持了2個月。

2002年的一天,只有六七歲的黃某被一個阿姨拐賣到了廣西,第三任養父已經六十多歲,無兒無女的他迫切希望有一個孩子來養老。

這也拉開了他悲慘生活的序幕。

由于養父年事已高,再加上他是被拐兒童的身份,導致黃某從小便受盡了同村孩子的欺凌,卻又無人為其出頭。

久而久之,他不再去上學了,而是選擇混跡社會。

在一群“哥哥”的帶領下,他的行為愈發出格,甚至還因盜竊坐過牢。養父多次勸說也無果,最終在2015年因病去世,從此,黃某徹底淪為孤兒。

在埋葬了養父后,他開始和同村人一起出去打工,夜晚就靠酒精來麻痹自己,渾渾噩噩的度日。

據他所說,正是這一時期,自己犯下了錯事,于是從2017年到2022年間,必須要接受“社會大學”的管教。

是的,所謂的“大學”就是監獄。

圖片來源:網絡

在獄中的黃某數次自尋短見,萬幸在獄警的管教和開導下,他重燃了生活的希望,在5年刑期服滿后,便萌生了尋找親生父母的念頭。

以此為契機,他接觸到了新興短視頻平臺,在闡述自身經歷時從不糾結于過往,給觀眾一種積極向上的人生態度。

黃某也因此漲粉數十萬。

看到時機成熟,黃某開啟了帶貨之路。

從護膚品到衛生巾再到嬰兒用品,他把買家定位在女性身上,因為同情于黃某不幸的童年,也為了支持浪子回頭的選擇,粉絲們紛紛解囊,一時間,黃某挖到了人生中的“第一桶金”。

就在事業蒸蒸日上時,有人突然爆料,他的真實身份,竟然是一個強J犯!

02

其實對于那段不光彩的過去,黃某曾經在自述里提到過。

“我從醉夢中醒來時,那是噩夢的開始,釀下了不可挽回的后果...我們也為清楚付出了代價。”

但他從沒細說過事發緣由,而且把責任全部推到了“酒”的身上。

實際情況是,22歲的黃某酒后威脅一個15歲女孩做他女朋友,見對方不從,便持刀脅迫,最終侵犯了她。

這可不是“青春的代價”,而是一個成年人最赤裸的惡!

甚至在小作文里,他也未深刻反省自己的錯誤,而是輕描淡寫的一筆帶過。

我們無從得知監獄中的他是否會對受害者心存愧疚,但出獄后的黃某利用“浪子回頭”的身份圈錢,不免有失道德水準。

除了隱瞞自己犯下的罪情外,他費力營銷的“尋親男孩”身份也是假的,關于自己身世的那篇“小作文”也是找人代筆,甚至賺到的錢,也不像自己所說的那般用于回報社會,而是用于娛樂場所的消費...

圖片來源:網絡

總之一句話,除了曾涉嫌強 J 的身份屬實,剩下的全是自我包裝的營銷罷了。

部分人覺得上當受騙所以十分生氣,跑到賬號底線去抨擊黃某的行徑,但仍有一部分人堅信“浪子回頭金不換”,愿意慷慨解囊。

甚至有人留言稱:

“這是個好孩子,估計是被人算計了。”“你做的很對,就應該教訓那些15歲就和陌生人出來喝酒的女孩。”“相信你的人品,加油!”

看到這些鼓勵,我們甚至會恍惚:

這個世界到底怎么了?誰才是真正應被懲罰的人?

但隨著事態的發酵,黃某似乎覺察到了什么,注銷了“尋親男孩”的賬號,消失不見了。

其實,關于黃某不光彩的過去,大眾不是很在意,畢竟他已經在高墻內為自己的行為付出了代價。

但刻意的模糊自己曾犯下的罪行,并拿不光彩的入獄經歷為噱頭,營造所謂“浪子回頭”的形象,甚至不惜編纂“尋親兒童”的身份以抓取大眾內心里最為薄弱的地方,著實可恨。

這不僅是一種營銷手法,更是對社會道德感和良心的拷問。

03

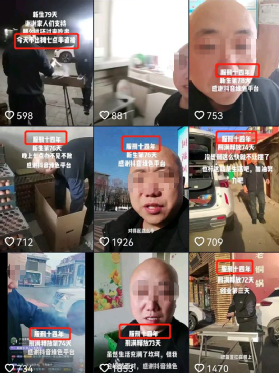

黃某并非首例,不知道你注意過沒有,不知從何時起,短視頻平臺上刮起了一股“出獄風”。

比如最近火起來的某個出獄博主,他因S人而入獄服刑,14年后剛剛減刑出獄,從20歲到34歲的青春全部付諸高墻,但他卻抓住了流量密碼,以“孝子”的身份自居,吸納了一大波粉絲。

最高峰時,甚至有上萬人觀看他的直播。

點開他的賬號,隨意翻看幾條置頂短視頻,皆是上萬的點贊和評論。

并且是清一色的好評。

對于自己不光彩的過去,他也從不避諱,甚至每條視頻,都會提及此事:

“我是替朋友出頭辦事,S了人,被判18年,提前4年釋放。”

此話一出,又是拉了一波好感度,滿屏的 “夠義氣” “浪子回頭金不換”,仿佛這是一件天降正義之舉。

圖片來源:網絡

而他對自己的評價也很直白:

“打架把別人打銷戶了...在里面的不一定都是壞人,在外面的也不一定都是好人。”

而且他所有視頻主題都赫然寫著“十四年牢獄生活”的大字,生怕別人不知道。

我們理解,鼓勵那些渴望回歸正常生活,畢竟沒人會保證年輕時不會犯錯,但利用這種身份大肆營銷,甚至將自己包裝成綠林好漢的形象,未免吃相難看。

要知道,他每曬一次,都是在往受害者家屬心口捅刀子。

他還能風光再起,但另一個家庭的痛苦,卻一輩子都無法撫平。

這種踩著他人尸骨上位的營銷就是赤裸裸的在吃人血饅頭,可悲的是,底下有一群蒼蠅在嗡嗡作響,一邊掏干腰包為他人的“回頭”路買單,一邊“仰慕”的注視著這個所謂的“好漢”。

他們寧愿為一個刻意營銷的S人犯搖旗吶喊,也不愿真正探究一下受害者家屬生活境況。

正是因為有這樣一批是非不分的狂熱粉支持,才會有這種群魔亂舞的場面。

這不僅會拉低整個社會的道德底線,更會讓一下價值觀尚未成熟的年輕人盲目模仿,自以為找到了流量變現的途徑,實際上卻是一條吞噬良知的深淵。

![很有韻味的極品少婦[30P]](http://www.xizhxi.com/uploads/image/20250417/b87e1fdccb49370685ef2395d7de50a8.jpg)