最近,億萬富翁馬斯克的18歲兒子澤維爾要變性,還要和他老爹脫離父子關系,這事兒鬧得沸沸揚揚。

● 馬斯克和兒子澤維爾

隨著社會的不斷進步,雖然轉換性別已經不再是稀罕事兒,也極少有人會戴著有色眼鏡去看待跨性別者,但是在美國,變性變得越來越低齡化和輕率。

很多極端變性分子還走進校園為學生洗腦,讓本該享受無憂無慮生活的孩 子,對變性表現得尤為狂熱,由此引發的一系列社會問題也接踵而至……

每年6月份,是美國LGBT群體的“驕傲月”。

在這一個月里,LGBT群體會在全國各地展開大型的游行活動,來慶祝和支持同性戀,但今年卻顯得尤為不同。

前不久,有美媒爆料稱:最近,變性后改變主意,決定再度轉變回原來性別的青 少 年人數,出現了驚人的增長。

是的,曾經接受變性的青 少 年,已經開始后悔了,他們拼盡全力想要變回原來的模樣。17歲的克洛伊·科爾(Chloe Cole)就是其中之一。

● 克洛伊·科爾(變性前后對比)

11歲那年,沉默寡言、喜歡獨處的科爾愛上了網上沖浪,并加入了一個社區。

社區里充斥著宣揚LGBT和一些激進主義的內容,這也潛移默化地影響了科爾的認知:

“因為我的身材不符合審美標準,我開始懷疑自己是不是出了什么問題。我覺得我不夠漂亮,不適合當女孩,所以我還是當男孩比較好。在內心深處,我一直想要變得漂亮,但我一直壓抑著這一點。”

12歲時,科爾堅定地認為自己是一名跨性別者,并開始不斷服用激素類藥品,強制抑制體內的雌激素分泌。為了讓自己看起來更像男性,15歲的科爾來到醫院接受了雙乳切除手術。

● 克洛伊·科爾(變性前后對比)

不過,僅過去一年時間,科爾就后悔了。

如今,在面對采訪時,科爾難過地說道:“我被體制辜負了,我真的失去了器官。”

和科爾有著同樣遭遇的,還有23歲的海倫娜·克施納(Helena Kerschner)。

成功女變男的她,同樣深陷于無盡的自責與懊惱中。

● 海倫娜·克施納(變性前后對比)

事情發生在她14歲那年,因為和朋友鬧翻,她遭到了排擠和孤立。漸漸地,克施納開始在網絡虛擬世界里尋求心理安慰,并加入到了一個非常歡迎她的社區。

社區里除了大肆夸贊跨性別者外,還對順性別者(跨性別的反義詞)、異性戀、白人女孩有很多負面看法。克施納認為,這里所有的言論都在針對她,讓她產生了前所未有的性別焦慮。

她把所有的問題都歸結于自己,甚至認為只要轉變性別就能讓自己快樂。

實際上,在克施納接受完變性手術后,她就開始后悔自己所做的一切。

在歐美國家,像科爾、克施納這樣經歷性別焦慮、匆忙轉變性別的青 少 年數量還在不斷攀升。

自2017年以來,認定自己為跨性別者的美國青 少 年(13-24歲)數量,翻了一番;

2009—2019年期間,在接受變性治療的英國青 少 年中,生物學女性增加了4400%,生物學男性增加了1000%……

而導致這一切的根源,就是無處不在的跨性別極端分子。

他們打著“遵循性別平等”的口號,模糊性別的概念,大張旗鼓地鼓動未成年人重新選擇性別。還有更張狂者,竟公然在校園內為學生們進行“洗腦教育”,操控他們的思想。

今年年初,一名12歲的美國女孩離奇自殺身亡事件,轟動了全美。

在外人看來,女孩的生活并未出現什么異常,熱情開朗的她為什么會突然自尋短見呢?

她的父母在探究真相時,發現了令人震驚的秘密。

● 女孩父母

原來,女孩生前曾對自己的性別產生過疑問,為此,她咨詢了學校顧問蒂尼·華盛頓,一個自稱很理解LGBT群體的人。

在得知女孩的疑惑后,蒂尼不僅沒有給出女孩任何建議和幫助,也沒有告知其父母,就讓她以男性的身份在學校里生活,鼓勵她上男衛生間,要求同學們用男名稱呼他。

此后,女孩承受著同學們異樣的眼光,承受著他們語言和行動上的霸凌,直到女孩去世,校方還自認為他們所做的一切都是在支持LGBT群體、崇尚性別平權,認為所有人都應該自由地選擇性別。

殊不知,他們的這些舉動卻將女孩推向了萬丈深淵。

2019年12月,美國加州一名母親將兩名老師告上了法庭。

原因是,這兩名老師在學校內創辦了UBU俱樂部(You Be You,即“做你自己”),將她11歲的女兒成功洗腦成雙性戀,并認定自己是男生。

● 創辦UBU俱樂部的老師

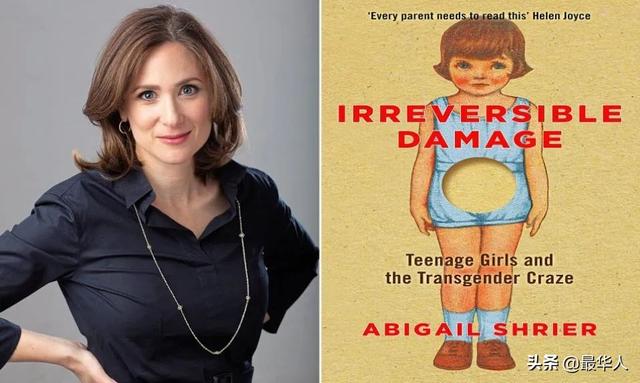

美國作家阿比蓋爾·謝里爾(Abigail Shrier)發表的關于“美國的一些跨性別團體如何操縱兒童”的文章中,也提到了這兩名老師。

● 美國作家阿比蓋爾·謝里爾發表了《不可逆轉的破壞:變性狂熱如何哄騙我們的女孩》一書

她們大言不慚地說道:“在六年級的學生中物色人選,等他們升到中學就邀請他們加入俱樂部”。

極端歹念,昭然若揭。

在美國一所知名的私立學校,還有兩名老師公然鼓動班上的女生去做變性手術,當家長憤怒指責,要求學校將這兩名老師開除時,卻遭到了拒絕。

校方給出的原因很簡單:跨性別者應該受到我們的保護,這是美國最寶貴的價值觀,不應該被破壞。

正是在這種毀三觀的理念下,一些LGBT群體發起了“進校園”的極端活動。

他們向孩 子們宣揚:

“每個人的性別不能由生理學特征決定,應該尊崇自己的內心。”

“大膽懷疑自己的性格,重新選擇自己是男是女,或者是無性!”

“美國小學生應該擁有變性的權利”

……

這些極端分子的此類運動,甚至還得了不少美國官員的認可。

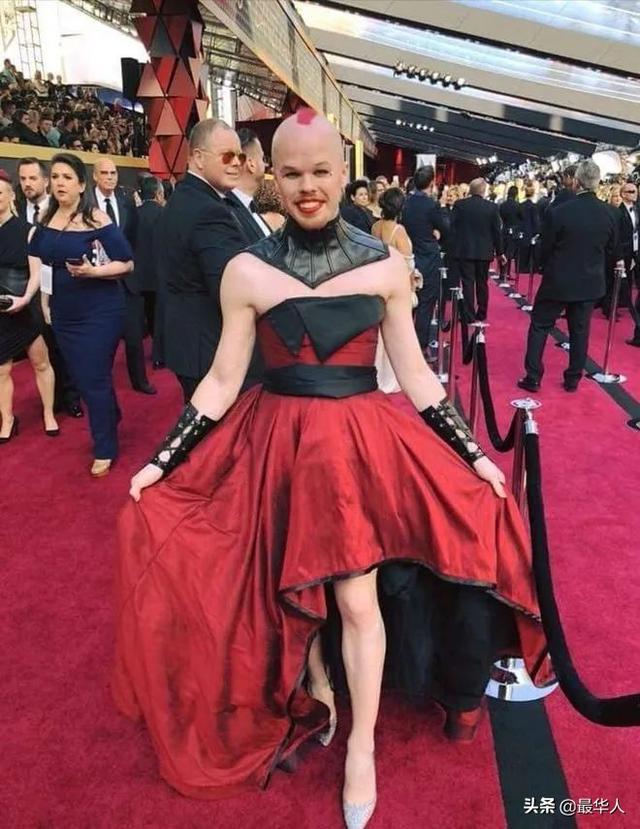

比如,美國能源部核廢料處置部副部長山姆·布林頓(Sam Brinton),就是一位異裝癖愛好者,曾多次公開支持LGBT群體進校園的洗腦活動。

● 山姆·布林頓

還有美國海軍四星上將蕾切爾·萊文(Rachel Levine),一名狂熱的跨性別支持者。

● 蕾切爾·萊文

在他們的帶領下,這股“變性從娃娃抓起”的浪潮正在青 少 年群體中愈演愈烈。

● 學校設立的跨性別衛生間

可是隨著年齡的增長,主動轉變回原來性別的人數也在瘋長。

變性固然容易,但那些已經失去器官和長時間服用藥物催生出很多后遺癥的人,卻需要用一生去為曾經的沖動買單。

克施納稱,長期服用睪酮導致她的情緒極度不穩定,曾兩次自殘到住院;

科爾也因為長期服用睪酮,長出了濃重的毛發,還有胸口上的疤,也讓她無法直視。

國際組織出具了這樣一份統計數據:

約20%的跨性別者會做變性手術,而且手術后,變性者在10年至15年之間,自殺率是同類同齡人的20倍。

● 電影《假小子》截圖

可惜的是,世上沒有后悔藥,人生也無法再重來。

尊重每個人的性別選擇固然重要,但不能在孩 子還未形成獨立的性別意識時,就誘導甚至強迫其做出選擇。這不是尊重,而是荼毒。

我們無法得知這場鼓動“娃娃變性”的風潮什么時候才能停止,唯愿這一天早日到來。文/阿小諾