井神首先當說天井,天井不在院子里,而是掛在天上。天井位于天空南部,由八顆星星組成,那是供天上神仙喝水的地方,道教里稱為井宿,為南方七宿之首,對人間井而言,井宿本身就是神靈。

東漢銚期

東漢時將云臺二十八將與天上的二十八宿相對,大將銚期對應的就是井宿,如此說來銚期應該是這天上的井神,但這么說有些本末倒置,銚期是井宿下凡,是井神幻化的一種形象,卻不能把他稱為井神,《水滸傳》里的郝思明據說也是井神下凡呢,總不能把天上的井神也叫做郝思明。

水滸人物郝思文

其實天上真正的井神就是郝思明那外號:井木犴,是一種神獸。晉代的郭璞把犴說成北方的一種野狗,和狐貍有點相似,比狐貍還要小點。但這個形象的井木犴有點太弱了,不霸氣,不符合人們的想象,郭璞說得就不算標準答案,人們都按照自己的想象來塑造井木犴,例如昆明有個金牛街,那里有個著名獨角牛,這牛就是井木犴。既然井木犴是井神,管著水,人們就用它來鎮水,別管長什么模樣,保一方平安才對。

這好像是一頭馴鹿

天上這井神說起來簡單,人間這井神可就復雜了。盡管井作為汲水之處,在先民心目中十分重要,井和灶、門、戶、土地一樣并稱為古代五祀。但井神管著一口水井,每日坐井觀天,想想就沒勁得很,因此黃帝、神農和伯益雖然都說是發明了井(井是誰發明的?),但是卻誰都不當井神,而是實行所有權與經營權相分離政策,專門聘請了職業經理人——井神——進行管理。

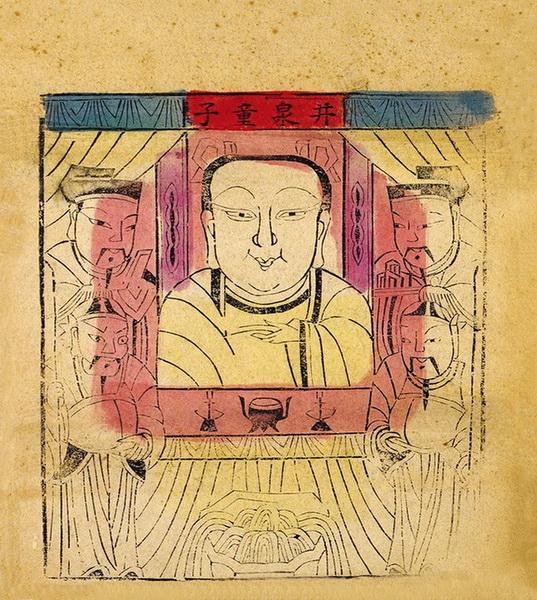

井泉童子是民間最流行的一個井神,看版刻較為古老的紙馬,井泉童子是一個大腦殼,雖然不老,但絕對不是小孩,當初造神的時候,應該說的并不是小孩。不過老百姓到寧愿這神是個小孩子,一則平易近人,二則也好糊弄啊,看祭祀井神的方法,也就是將糕點擺放在井泉童子的紙馬之前,放在井欄上即可。如果是個大人當神仙,估計還要擺放牲畜什么的,這中間可省了不少錢。

井泉童子的紙馬

南宋許斐寫過一篇《責井文》,說有戶人家的水井干了,主人對著井大發牢騷,一會他投訴完,躺下睡覺,就夢見井泉童子蓬頭垢面、嘴干舌燥地走了出來,傷心地說:“我助你洗衣做飯打掃衛生,幫你做了這么多事情,你從來沒有感謝過我,今日偶爾一干,卻如此苛責,現在馬上供水。”這人一覺醒來,就見外面已經開始下雨。井泉童子是多么樸實厚道,平易近人的一個形象啊。

井泉童子雕塑

可惜這是宋朝時候的井泉童子,大概那時候剛剛上任,所以還比較謙和,到了清朝,井泉童子的形象大變,成了一個嚴厲的神仙。袁枚在《子不語》中說過一個故事,有小孩在井里撒尿,井泉童子到城隍爺那兒把他告了,小孩被打二十大板,這井泉童子卻不服本判決,向上申訴,結果這小孩被判了死刑。這雖然是井神在履行職責,不過因為一泡尿就把一個未成年人判了死刑,也太不人道了。

清俞樾《右臺仙館筆記》中也記載了一個井泉童子的故事,有個婦女早上打水,覺著水桶特別重,低頭一看,竟然有個小孩抓著井繩正要上來,嚇得跑回家里,從此生活不能自理,每日喃喃自語“我是井泉童子,剛要洗澡,你為什么偷窺我。”小孩撒尿處死或許還有一份道理,這個就完全是霸道了,別人撒尿都不允許,你卻要在井里洗澡,人家偶爾撞見,就說偷窺你,這和只許州官放火不許百姓點燈有什么區別。仔細想想,從南宋到清朝,這中間有六七百年的歷史,這小孩也應該長大了,在嚴格古板的神仙體制中變得如此無趣,也自有其道理吧。

井神雕塑

和井泉童子相反,還有一個老頭做井神,無名無姓,只有一個官稱,名為井大夫。《玉泉子》記載賈耽在滑臺(河南滑縣)打了一口八角井用以鎮黃河,一天來了個老頭,夸獎了一句:“打得不錯。”又挑毛病:“只是太靠近東,也太靠近西,也太靠近南,也太靠近北了。”耽問之,曰:“吾是井大夫也。”不過這種記載有點莫名其妙,懷疑是魯魚亥豕一樣的錯誤,別的版本上最后一句是:“耽聞之,曰:吾井太大,惜哉。”這樣就合理了一些,老頭說井太靠近四面,那不就是太大嘛。但是不能因為這個版本就懷疑該井神的存在,畢竟老頭來無影去無蹤,有著和所有神仙一樣的毛病:好打啞謎。沖他能指出井的毛病這一點,也是井大夫:給井看病的大夫。如此神人自然也算是井神。

井神還有一個受廣大男青年喜歡的說法:井神是一個美女。《白澤圖》上說這美女名字叫“觀”,擅長吹簫(呵呵不需想歪),還是個搞音樂的文藝青年。明代董斯張在《廣博物志》也說井神是吹簫女子,住在一口名叫盤靈的井里,白帝的兒子宴請紅顏知已皇娥,請來樂隊助興,她也是樂手之一。

這是個美女嗎?

女子當井神的還有一位,名為九井之神。她和吹簫女子不同,她是鹽井的神仙。清陳祥齋《蜀都碎事》中記載,這井神是漢朝廷尉扶嘉的女兒,小姑娘在溪邊游玩的時候莫名其妙地懷孕了,生下沒有手足耳目的怪物,扶嘉拿刀把這怪物劈成了九段,扔到溪水里,結果這九段怪物化成了九條龍。扶嘉死后,他的女兒告訴了大家井脈所在,挖出了鹽井。于是這個女子就被奉為了鹽井之神,又叫云安井神。如此說來,扶嘉這女兒還是鹽井的發明者,雖然發明的是鹽井,但也在井的發明史為女子贏下了一席之地。

還有一位剛毅的女子雖然沒有成為井神,但卻也因井成就忠孝之名,被后人立廟祭祀,待遇一點也不比井神差。那便是岳飛傳說中的那個小女兒岳銀瓶。

電視劇里的岳銀瓶

岳飛被殺的時候,岳銀瓶為父兄冤屈 “上訪”,但在皇宮門外被“截訪”,無奈之下,跳井自殺。人們欣賞她的忠孝,為她立廟祭祀,稱為孝娥。現在杭州還有一處銀瓶井。武穆雖然滿門忠烈,但這個女兒卻是杜撰的。但人們卻不管這些,相信她的神靈,《莼鄉贅筆》過一個故事,明朝有個人看見孝娥神像,不屑的說:“小姑娘能做什么。”后來他看見一個少女對他彎弓射箭,正中其肩,背部腐爛而死。因為這么一點小事就殺人,這銀瓶娘子和那井泉童子一樣不厚道了,看來真是地位越高,脾氣越大,神仙也不能免俗。

不能請個好點的雕塑家嗎

這些神仙一開始都應是民間口耳相傳傳說形成的,除此之外,還有的井神從歷史上、宗教中走出來當了井里的神仙。

最著名最曲折的應該是唐朝那位死守淮陽的張巡,他在淮陽戰死,臨死前向長安方向拜,說:“生既無以報陛下,死當為厲鬼以殺賊。”可能是他普通話說得不太好,遺言傳到老百姓耳朵里,厲鬼成了疫鬼,雖然在各朝官方還認為張巡是保衛邊疆抵御外侮的神靈,不斷對其加封,但在民間老百姓卻相信他還有防毒祛病的功效。到了清朝,統治者們知道這“外侮”原本也包括他們,有意淡化張巡保疆的作用,轉而強調其他功能,雍正十二年,封張巡為“江西鄱陽湖顯佑安瀾之神。”成了水神,水神和防疫功能結合起來,老百姓于是就相信張巡能防止水里的疫病,而市井小民接觸大都是水井,自然這張巡也就兼職成了井神。為了讓他這井神當得合情合理,老百姓還為他編造了一個死法,說他是在城破之日,投井而死。可憐一員猛將,不是戰死沙場,卻溺死井中。

張巡領導的戰役

從宗教中走出的井神是道教里的溫瓊溫元帥,溫元帥又叫東岳大帝,在道教里和馬王爺、趙公明、關羽并稱為四大護法,地位之高可想而知。不過他的出身可是五花八門,有的說他是東漢人,偶爾撿到一顆珠子吃了,變成了兇神惡煞的模樣,成了東岳大帝(《三教源流搜神大全》)。還有的說他是唐朝人,是郭子儀手下猛將,后遇人點化成仙(《古今列仙通紀》),袁枚在《續子不語》中說得更離譜,說他是天蓬神,成了豬八戒。文人們說得熱鬧,老百姓卻自有一個故事,說這溫元帥是溫州人,是唐朝的一個讀書人,很聰明卻是運氣不好,好幾次“高考”落榜,這天夜里又在廟里復習功課,聽見外面有人悄悄商量怎樣在井里下毒,溫元帥第二天為了阻止別人前來打井,毅然投身井中,以自己的死,證明井里有毒,救了一城百姓。死后就成了井神。

溫元帥

有意思的是,溫元帥成井神這個故事,在各地都有不同的版本,只是故事的主角不同,如有的地方相信拿公是井神,跳井救人的就是拿公,有的地方相信是那個除三害的周處,于是周處就成了跳井的主角。與其說這是在供奉井神,倒不如說在供奉舍生取義殺身成仁的精神。

民間傳說中,這些井神每年的職責是保佑井的干凈,保人平安,每年正月初一要到東海去對龍王爺述職,初二歸來,因此大年初一是不讓去井里挑水的,初二井神歸來,帶來新鮮的水,大家去挑水,也叫挑財,越多越好。

其實歷史發展到今天,也未嘗不會出現井神的新形象,井者坑也,網絡文學上多少善于挖坑的大神,這些坑挖得深了,那是什么,自然是井神。套用魯迅先生的話說:“世上本沒有井神,挖的坑深了,也就成了井神。”我們且拭目以待,看誰成為第一個井神。