澎湃新聞記者 胥輝 特約評論員 守一

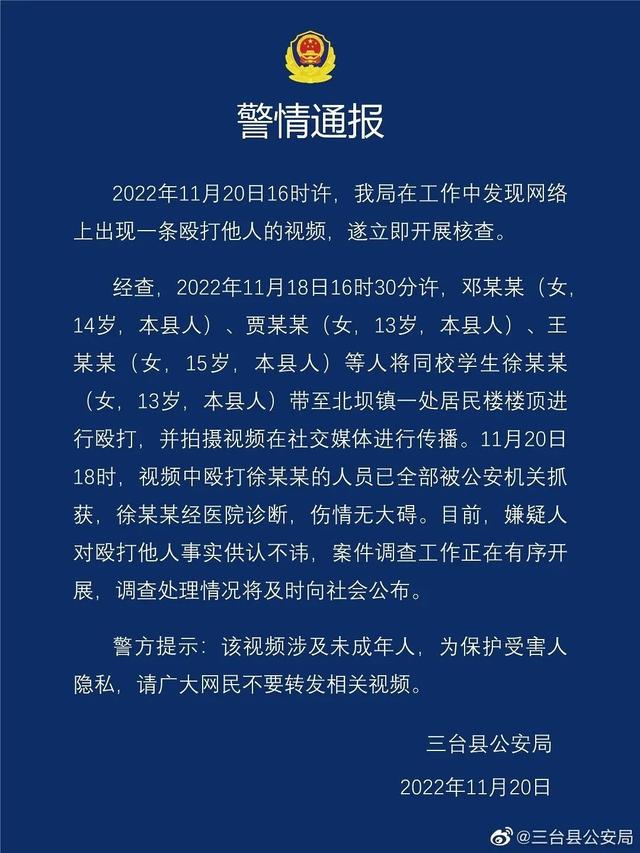

近日,一名女生被多人毆打的視頻引發關注。11月21日上午,四川綿陽三臺縣警方通報稱,打人者全部被抓獲。當天下午,三臺警方發布“警情續報”稱,依法對年滿14周歲的4人行政拘留并罰款,經調查,網上流傳的“打人者有后臺”“被害人跳樓”等均為不實信息,請廣大網民不信謠、不傳謠、不造謠。

三臺縣警方的“警情續報”稱,2022年11月20日16時許,三臺縣公安局在網絡巡查中發現一條毆打他人的視頻后,市縣兩級公安機關成立聯合調查組迅速開展調查,當日6名涉案人員已全部到案,并在其法定代理人或監護人的陪同下接受調查詢問。受害人徐某某已送醫院作全面檢查,相關部門安排專業人士同步對其進行心理疏導和關懷慰藉,并已向其監護人提供法律援助。

經公安機關調查,張某某(女,13歲)與原同班同學徐某某(女,13歲)發生口角后,于2022年11月18日16時30分許,邀約原同校的鄧某某(女,14歲)、賈某某(女,13歲)、王某某(女,15歲)、黃某某(男,14歲)、周某某(男14歲)等5人,將放歸宿假已出校門的徐某某帶至北壩鎮恒昌路一居民小區單元樓樓頂。隨后鄧某某、賈某某、王某某3人對徐某某進行毆打,造成受害人臉部、頭部、頸部紅腫,鼻腔出血。期間,張某某使用手機對毆打過程進行拍攝,黃某某、周某某在一旁圍觀起哄。

公安機關現已查明違法事實,依據《治安管理處罰法》規定,依法對年滿14周歲的鄧某某、王某某治安拘留15日并處罰款1000元;對黃某某、周某某治安拘留10日并處罰款500元;對未滿14周歲的賈某某、張某某予以訓誡,責令其監護人嚴加管教,并由其監護人承擔相應責任。其他相關工作正在進一步開展。

經調查,6名違法行為人父母中除1人在家待業外,其余分別在三臺、成都、西安、上海等地務工。網上流傳的“打人者有后臺”“被害人跳樓”等均為不實信息,請廣大網民不信謠、不傳謠、不造謠。

警方呼吁,該案涉及未成年人,請廣大網民理性對待,停止傳播相關視頻及信息。如發現涉及侵害未成年人合法權益的情況,請及時向公安機關報案或提供線索。公安機關將以零容忍的態度,堅決打擊各類違法犯罪行為,全力保護未成年人的合法權益。

又是一起讓人氣憤的校園暴力事件,雖然引發暴力的原因還不是很清楚,但是現場視頻傳達出的信息,也再次引發人們關于校園霸凌事件為何屢禁不止的思考。視頻中,一位女生直接威脅被打女生說:“你把事情說出去了,我們就把視頻發出去……報警沒用,我們都沒成年”。

“報警沒用”的說法,當然是一種無知,可是這無意間暴露的想法,也確實點出校園霸凌總是很難杜絕的重要原因。

今年3月1日,備受關注的刑法修正案(十一)正式施行,對刑事責任年齡相關規定作出調整,規定已滿12周歲不滿14周歲的人,犯故意殺人、故意傷害罪,致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾,情節惡劣,經最高人民檢察院核準追訴的,應當負刑事責任。

雖然,刑事責任年齡有條件地下調了,但對于已滿12周歲不滿14周歲的人,也只有幾種惡劣犯罪才負刑事責任。至于校園中日常欺凌,本身界定標準就模糊,現實中就算報警,確實多數時候也是讓學校或者家長“加強教育”,不會對當事人有太嚴重的法律懲罰。

因此,要有效減少校園霸凌事件,就要有針對性地去扭轉少部分學生的這種“報警沒用”的心態。

首先在校園層面,就要有更細化的操作規范。只有學校暢通渠道,規范流程,被欺凌的學生才會敢說。“告訴老師有用”,這在遏制霸凌上非常有效。2019-2020年,華中師范大學針對六省130余所中小學的1萬余名學生進行調研,結果顯示遭受欺凌后選擇“藏在心里”的學生,經常遭受欺凌的概率為45.2%,而選擇“跟父母說”的僅占比11.7%,“跟老師說”的僅占比14.3%。

可見,讓學生知道遭霸凌之后能去找誰,而找了之后“有用”,這對于減少霸凌就能有至關重要的作用,足以應對大部分淺層次的霸凌。因為校園霸凌相比于社會意義上的犯罪,有著很強的年齡特征。青春期的孩子容易沖動,喜歡拉幫結派,有些行為如果能得到及時提醒和制止,就未必會演變成惡性暴力,而一旦長時間失控,也可能急劇變質惡化,造成難以彌補的傷害。

當然,也不排除少部分“不學好”的學生,就是很難通過教育提前預防。這部分群體不大,但可能起到的“示范”作用卻很壞。目前法律對這部分人確實有些處置乏力,即便出了暴力事件之后,通常也就是讓家長或其他監護人管教,必要時候才會由政府收容教養。近幾年,未成年人犯罪、校園霸凌等事件屢屢引發爭議,關鍵問題也就是很多人覺得,一些未成年人抓住法律“漏洞”而變得無法無天。

下調未成年人刑事責任年齡,有利于震懾校園霸凌。但對一些尚不構成刑事責任的,也有必要把現有的法律手段用到位,比如對于一些屢教不改的校園霸凌“慣犯”,應該更堅決地通過收容教養的手段,讓更多未成年人看到,霸凌別人不可能“報警沒用”,而是必須要付出沉痛代價。危險的無知觀念少一點,現實中的危險就能少一點。

本期編輯 鄒姍