1992年版的《水手》與《水手2022》封面。

在2022年上映的電影《萬里歸途》中,當兩位主角開車馳騁在沙漠,在劫后余生的氣氛中,《星星點燈》音樂響起。很多觀眾說看到這個情節非常感慨想哭,而鄭智化的這首歌更是讓情緒到達了一個高峰。

一些觀眾會按圖索驥到音樂平臺收聽這首歌,并聆聽鄭智化的其他作品,里面不乏00后。在《水手》評論區,會看到“從《萬里歸途》來的”“從《天才基本法》來的”,新的傳播載體讓音樂的觸角抵達了更多人,“風雨中,這點痛算什么”的旋律在圖書館奮筆疾書的學子耳機里,回蕩在人生失意者的路途上,成為一代代人鼓舞精神,奮發向上的驅動力量。

對于擁有這么多年輕聽眾,鄭智化在電話那邊驚奇道:“我有這樣年輕的歌迷嗎?”

疫情這三年,鄭智化遠離了舞臺表演,社交平臺上只能追蹤到他在音樂外的那部分——寫字、畫畫、做漆器,還有與家人的點點滴滴。直到2022年11月14日,在生日這天,他發行了《水手2022》。歌曲簡介中提到“2022年,‘水手’30歲了”。這首發行于1992年的歌,源自他在浴缸中迸發的靈感。那時候鄭智化31歲,整個人洋溢著意氣風發的狀態。重新演繹的《水手2022》在演唱技巧和配器上都與之前有很大區別。從青春激越,到白發叢生;從每一句都飽含生命的能量,到閱盡千帆后的娓娓道來,鄭智化這次想表達什么呢?

鄭智化,拍攝于2020年。 圖來自受訪者微博

新版《水手》有返航之感,沉淀年華

很多聽眾都發現了《水手》這首歌的變化。《水手2022》的音樂使用了交響樂,聽感上也與30年前不同。有人評論道“過去那版是青春,如今這版是回憶”,對鄭智化而言,這首重新演繹的作品,則是一種對60歲后心境的表達。

這次參與制作的有大陸音樂人崔軾玄,他告訴新京報記者,原本他給鄭智化提供了一個搖滾版的伴奏,但被鄭智化拒絕。“我堅持不唱搖滾版,因為那跟原來的精神太像”,鄭智化說,沒有從事古典樂讓他覺得遺憾,于是借由《水手》發行30年的契機,把二者相結合。對鄭智化而言“搖滾對我來講太駕輕就熟太無聊。”他認為交響樂演奏比較有史詩般的感覺,“對我來講比較磅礴大氣,以前有點像水手出航,現在是返航、凱旋的感覺。”

在交響樂版中,鄭智化刻意把第一段的速度變慢,“我一直覺得它要有一些不一樣的差別,比較有一點內斂的、自省的感覺,以前就是一個比較完整的歌曲,節奏都一樣,這次變化比較大。”他把這兩個版本一個稱為“青春版”,一個稱為“成熟版”。崔軾玄也有同感,他向新京報記者表示,這一次的合作,讓他感受到鄭智化多了很多情緒的表達,“不是悲傷,是一種感慨,他是用人生的閱歷去唱歌。其實我覺得《水手2022》的精神內核還是沒有變,30年前我們都年輕,這首歌歌詞里的句子,在當年可能都思考不到,但在多年后我們會有新的感悟,再去唱,會引發人探索到更深一層的思考”。

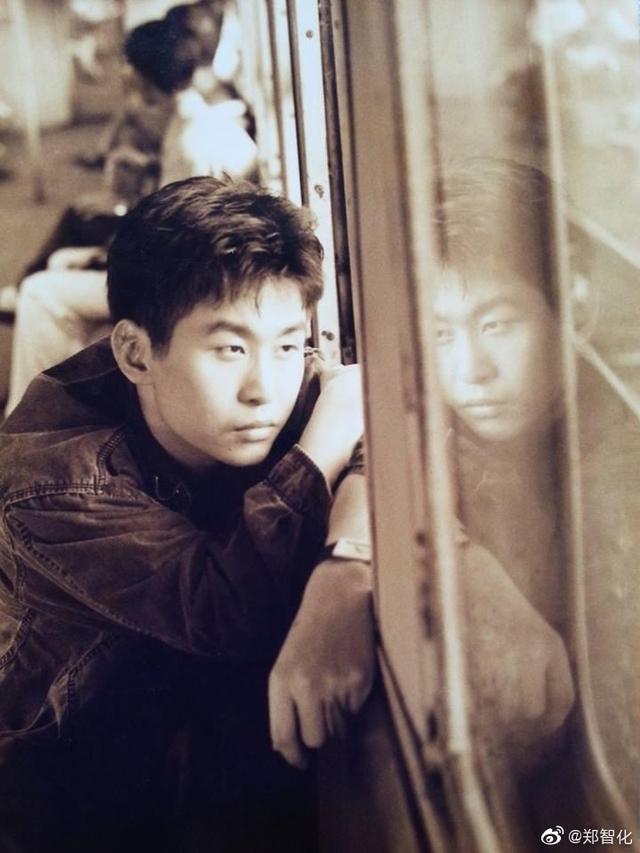

年輕時的鄭智化。 圖來自受訪者微博

合作搭檔提到的關于鄭智化演唱的改變,過了60歲的鄭智化自己是這么看的:“第一個轉變是會更內斂,不像以前,這個內斂倒不是說一定要去虛偽、去粉飾,內斂其實是更大。就像你看到一片海,可能以前外表波濤洶涌,可是海底風平浪靜;現在我呈現出來的一個風貌是看起來風平浪靜,其實在海的底下波濤洶涌。第二個是隨著時間的推移,隨著年齡的增加,其實(整個人)是更豐富,豐富到會取材各方面。以前沒有想過的東西,現在也會把它寫到歌里或者創作里,這個跟以前不太相同。”鄭智化告訴記者,現在的這些作品,可能他年輕的時候再怎么樣也寫不出來,“只有我到這個時候才能寫得出來,這個是老天給我的恩賜。”

遠離音樂十多年,重新蛻變

在2022年發新歌之前,鄭智化有十多年沒有再出作品。他說自己是刻意地不想寫歌,不去碰音樂,“原因不是寫不出來,第一個我如果(時間)那么近地寫,它就是一個鄭智化的延續,跟以前不會有太大的區別;第二個就是可能也沒辦法超越以前的東西。”

鄭智化想淡忘掉音樂上的自己,一種“先清空,再啟航”,唯一能夠解決的方法是借由別的創作。于是大家看到,鄭智化在社交平臺上曬自己寫的書法,題材可能是詩歌,可能是自己以前的歌詞,還有對一些社會問題的看法。他也會曬出畫作,還有制作的漆器。如果不知道他曾是個音樂人,僅憑社交平臺發布的內容,會很容易以為他是個愛好豐富、頗具生活智慧的前輩。

鄭智化的繪畫和漆器作品。 圖來自受訪者社交平臺

遠離音樂的鄭智化通過發展別的愛好,讓作為音樂人的自己改頭換面,自然而然涌現出新的東西,這是1992年的那位年輕“水手”無法想象的。最近三年的疫情也讓鄭智化平靜了下來,“幾乎天天都會想到要寫什么,而且有很多歌是一寫就覺得這個是對的,然后就會把它整個完成。”寫不出的時候他就做漆器、寫書法,直到下一個靈感冒出來。“雖然疫情三年讓我不自由,但也讓我這么多年來比較忙碌的生活,突然之間有了一個安靜的真空狀態,這時候才會發現,原來自己可以蛻變成一個連自己都很驚訝的樣子。”

讓鄭智化“驚訝”的自身變化,源于一次“意外發現”。今年10月份,鄭智化在社交平臺發布了一張坐著錄歌的照片,配文解釋這是他第一次坐著錄歌。采訪中他表示:“因為現在站不住,現在站大概五分鐘,腿會疼,所以必須坐著唱,跟以前完全不一樣。”不過,專業的歌者不會因為姿勢問題影響到作品,雖然坐著唱有點別扭,但鄭智化驚奇地發現年過60的自己聲線質量比過往更好。

鄭智化坐著錄制歌曲。 圖來自受訪者社交平臺

“一般人隨著年齡增長,聲帶是會比較退縮的,聲線會受到影響,所以大部分像我這個年紀的歌手,或者是一些其他朋友,他們以前如果(聲調)唱很高,現在聲音一般會比較低,比較令我驚訝的是,我現在聲音比以前更好,可以唱更高,我也不太知道為什么,這是我這次錄音的一個大發現。”如今他用原來的key(音調)唱《水手》,只要用到三分、四分力就可以,他形容這是一個逆成長。

在《水手2022》之后,鄭智化將發布一張新的錄音室專輯。他告訴記者,這張專輯和之前完全不一樣,而這份“不一樣”的線索,就埋在上面的講述里:“我只能跟你講,你想都想不到,講話的方式、歌詞的方式(和以前)統統不一樣,到時候就知道了。”

對話:“不會去定義自己是樂觀或悲觀”

新京報:新專輯大概會有多少首歌?

鄭智化:至少十首吧,因為其實我這三年的創作量不包含寫給別人的歌,寫給自己的大概就差不多快有15、16首,但我會嚴格挑選,最好中的最好才會留下來放到專輯里,畢竟這么久沒有出專輯,我一定要把最好的東西留到這張專輯里。

新京報:現在這個階段的創作是不是完全不會考慮受眾,只要我開心就好?

鄭智化:其實只要我開心,受眾應該也會很開心,我比受眾更麻煩。最主要的是我想寫什么,我想寫什么會占99%以上的因素。當然因為我們自己身在這個行業,大概會知道人類會喜歡什么樣的音樂,大部分人可以接受什么音樂,這已經是根深蒂固在血液里的東西,是一個與生俱來的東西。所以我覺得這些音樂應該自己喜歡,大部分人也都會很喜歡,只是說跟以前會不太一樣。

新京報:所以這張專輯是你61歲之后的一個心境的呈現?

鄭智化:對啊,因為這個是上天給我的恩賜。疫情期間,好多朋友走了,還有很多事情的變化,其實我一直覺得我是一個很喜歡在最燦爛的時候消失的人,但為什么沒有?(我)常常覺得就是因為我還有責任在,老天給我一個更好的聲音,給我一個更好的空間,那我就有責任把它發表。所以,如果我沒辦法超越過去的成就或過去的一些東西,那寧可就不要了,如果有,就是我的責任,就去做。其實我是很順其自然的一個人。

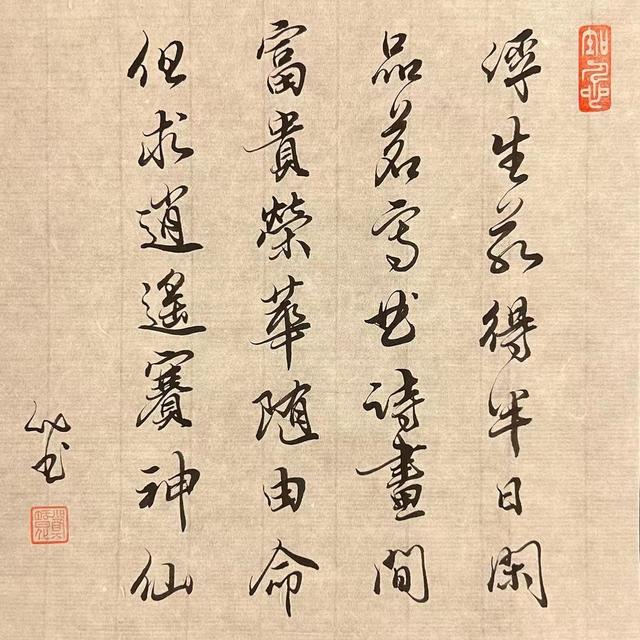

鄭智化書法作品里的詩,符合他現在的人生態度。 圖來自受訪者社交平臺

新京報:你是想給世界留下一些什么嗎?

鄭智化:沒有,是給我自己,抱歉,我很自私。我自己這一生走下來,就像《水手》歌詞里面“尋尋覓覓尋不到活著的證據”,(要)留下自己曾經做過的證據。至于說大家聽到我的音樂受到啟發或感動,那真的是一個緣分,我自己也喜歡,別人也喜歡,這樣非常好。

新京報:你認為現在的聽眾和以前聽你歌的聽眾比起來,有什么區別嗎?

鄭智化:說真的,我不知道,這三年來我幾乎與世隔絕,所以我也搞不清楚外面到底發生什么事,唯一大概知道就是,像現在很多串流流量(音樂平臺/短視頻平臺),它是可以收費的,比如這首歌是我寫我唱的,那么在很多平臺,他們播放之后,我們創作者、演唱的人是有實際收益的。因為疫情期間,我們都會收到版稅,當我的版稅突然增加兩倍到三倍以上,你會知道聽你歌的人在網絡上多了很多,我是這樣才知道。

新京報:現在的樂壇有你比較欣賞的音樂人嗎?

鄭智化:我還蠻喜歡鄧紫棋的,就是很難得一個女生聲音很不錯,然后又自己能夠創作,這相當不容易。

新京報:你在音樂創作上會持續下去嗎?會寫到什么時候?

鄭智化:(寫到)沒有靈感了,我怎么知道,你怎么可以問我我自己都不曉得的問題?

新京報:你怎么看待奮斗呢?很多人聽你的歌就喚起了奮斗的力量。

鄭智化:該奮斗的就奮斗,你不想奮斗就不要奮斗,佛說兩者皆可,無法定論,不需要去判刑。最累就是判刑嘛,你判了別人的刑,也就判自己的刑,對不對?你罵別人,說你這人怎么那么消極,怎么那么不上進,那不是表明你自己不是這樣的人,那不是在判自己的刑嗎?好累,不用,人家想上進人家就上進,人家不上進就不要上進,都好。

對一個悲觀的人來講,他口渴的時候看到半杯水,說怎么只剩半杯,可是你換一個角度說還好有半杯,不然連水都沒有,早就渴死了,那個半杯水就半杯水,何必給自己硬加意義呢?很多東西是沒有意義的,我們人最大的一個盲區是發現問題再找答案,可是我們從來沒有想過,有很多答案根本就沒有問題。答案就在那里,你找問題干嗎?好玩吧?人生就是這樣。

新京報:你是一個非常樂觀的人嗎?

鄭智化:我沒有樂觀,沒有悲觀,不會去定義自己樂觀或悲觀。

新京報記者 吳龍珍

編輯 田偲妮

校對 李立軍

![年年-東南亞風情[30P]](http://www.xizhxi.com/uploads/image/20250403/80517ba774b51827ee54a56795c8d2cd.jpg)